MÁS ALLÁ DEL TEATRO: ENTREVISTA A EDMUNDO TORRES, CONSAGRADO ARTISTA PLÁSTICO Y ACTOR

Edmundo Torres (Puno, Perú), es un artista de gran trayectoria en múltiples disciplinas: actuación, diseño de vestuario, elaboración de máscaras, performance. Ha presentado sus trabajos tanto en el Perú como el extranjero. Como miembro del grupo Yuyachkani, participó en la creación artística de sus primeras obras teatrales, como Allpa Rayku (1978), Los Músicos Ambulantes (1983), Contra el Viento (1989) o El Último Ensayo (2008). En ellas, fue uno de los responsables de imprimir la estética visual que caracterizó al grupo en sus inicios e incluso posteriormente.

Residió en Berlín desde hace más de cuatro décadas, donde estableció su estudio y continuó su labor. La presente entrevista se realiza con motivo de la exposición “Las Manos que Danzan”, que recoge el trabajo de varias décadas dedicadas a la creación. La curaduría estuvo a cargo de Miguel Rubio y se presentó en la galería del Centro Cultural de la PUCP del 26 de abril al 6 de julio de 2025.

Parte de la muestra "Las Manos que Danzan". Foto: Crítica Teatral Sanmarquina (CTSM)

LOS INICIOS

—¿Cómo se inicia en esto?, ¿cómo nace la idea de trabajar con máscaras?

—Yo vengo de una región donde la fiesta es el momento fundamental de la existencia. Sobre todo, las fiestas patronales. Ahora, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria es sumamente, como se puede decir, es impresionante la participación que tiene esa fiesta y que ha rebasado los ámbitos de la religiosidad, ya es prácticamente parte de la cultura de allá y tanto que uno de los elementos más impresionantes son los concursos de danzas, y bueno, son algo impresionante. El grupo más pequeño tendrá casi cien bailarines y los grupos grandes, hay uno que tiene más de mil. Imagínate: mil bailarines; lógicamente no tienen una sola banda, sino tienen que tener tres o cuatro, es una cosa impresionante lo de Puno.

Entonces, la cultura de la danza y del, digamos, de la fiesta, en esa cultura la máscara un poco la protagonista. Enmascaramiento total, hablo del enmascaramiento como, no solo la máscara facial, sino también las máscaras en lo que son los vestuarios que es una forma de enmascaramiento también, no solo son los trajes cotidianos sino son trajes especiales hechos para lucirse de una manera espectacular.

—Entonces, el trabajo que realiza con máscaras

— Es Natural...

Foto: CCPUCP

PRIMEROS TRABAJOS CON YUYACHKANI

— Dentro de la tradición de la fiesta popular, la fiesta patronal, en Puno en particular, es algo que vio desde joven y le llamó la atención en trabajar. Y ¿cuándo comienza a trabajar con las máscaras, antes o después de su contacto con Yuyachkani?

— Sí. Desde muy pequeño y luego bailé en un elenco, que se llamaba, que se llama porque aún existe, APAFYT, Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro, es una agrupación legendaria. Posteriormente yo debuté como actor y entre a formar parte del elenco del Teatro Nacional Popular, que dirigía Alonso Alegría, y esto en los años, me parecer que el 73 comenzamos. Era la época de una movilización muy especial, que el periodo del gobierno del general Velasco Alvarado, y creo que, en ese momento, la única vez que el Perú ha tenido una, a ver como lo puedo decir, que la cultura, que el régimen tuvo, quiero decir que había cultura política La Casa de la Cultura se volvió el Instituto Nacional de Cultura con rango ministerial recuerdo muy bien. Lo que quiero decir es que fue la primera vez que hubo una política cultural en este país y no creo que se haya repetido posteriormente, es verdad que tenemos un Ministerio de Cultura actualmente, pero creo que no expresamente interés por la cultura me parece es más burocrático... Pero en todo caso, esa vez había una gran movilización. Yo estuve en el Teatro Nacional Popular y fue a raíz que dejé el Teatro Nacional Popular que trabé contacto con el grupo Yuyachkani y con él comencé a trabajar muchas cosas. Eran tiempos muy moviditos y la actividad cultural esta siempre muy presente. Hice además una obra de teatro con ellos, como diseñador y responsable del vestuario, de una obra muy linda con quien comenzaba a trabajar de una manera más sistemática Allpa Rayku, “Por la Tierra”. Se entrenó la obra y tuvo gran aceptación, y luego ellos fueron invitados, hicieron una gira, Estados Unidos, y al regreso pasaron por México, y algunos países centroamericanos y, sobre todo, estuvieron en los primeros tiempos de la Revolución Sandinista y trajeron un elemento, la Gigantona. Y en esta exposición tengo una gigantona, pero con la imagen de Frida Kahlo.

Yo no fui a la gira. En ese entonces yo me marche a vivir a Milano, en Italia. Y allí, por casualidad, vi que ofrecían un cursillo de fabricación de máscaras. Fui, el cursillo ya había comenzado tres días antes, entonces el profesor me dijo, no puedo empezar otra vez, pero voy a hacer una excepción, claro era Latinoamericano, y en Italia había una fuerte empatía con los movimientos que dieron luego del golpe contra Allende, y este profesor decidió aceptarme como alumno y quien me iba a enseñar era uno de los aprendices, y es así como aprendí a usar está técnica.

El 82 hubo un gran festival en Berlín, que se llamaba Horizonte. Era posiblemente el más grande festival de cultura latinoamericana que se haya hecho nunca, y fue impresionante: todo el boom, García Márquez, Vargas Llosa, todos, todos los grandes allí, Carlos Fuentes. Pero, además, estaban los grandes también de la canción, de la música. Fue un festival impresionante.

Boleto de un espectáculo de salsa en el festival Horizonte'82, realizado en ese mismo año en Berlín Occidental. Foto: Archivo Günter Kaminski

Yo en ese entonces ni pensaba que iba a pasar por Berlín, pero bueno, los Yuyachkani sí, y sí vinieron a Milán, porque Milán era una subsede del festival. Y fue muy lindo el reencuentro. Y cuando fueron a mi casa vieron las máscaras y Miguel dijo: “Flaco, tienes que venirte a hacer talleres. Te vienes tres meses y luego te vuelves a Milán.” “Bueno”, dije yo. Me vine con ellos, muy bonito todo, y luego resulta que no regresé a los tres meses; me quedé tres años y, posteriormente, me fui a Berlín. Ya no regresé a Milán y el resultado de ese tiempo que estuve con ellos es que comenzamos a trabajar “Los músicos ambulantes”, que es el gran clásico de Yuyachkani. Y creo que, en el marco de las actividades de esta muestra, está algo así como una deconstrucción de los personajes, y vamos a hablar un poco de ese periodo, de cómo se gestó la idea de vestuario y todo eso. Veremos qué pasa.

Los Músicos Ambulantes. Foto: Yuyachkani

—A propósito de Los Músicos Ambulantes, me llamaban la atención las máscaras. ¿Hay algo de influencia de la comedia del arte italiana en las máscaras de “Los músicos ambulantes”?

— No creo que sea una situación buscada. Lo que pasa es que más bien es una cuestión de sentido común en el uso de la máscara. Las máscaras totales no permiten la difusión del... Por ejemplo, si tú quieres hablar, no puedes, se te queda todo acá adentro. Entonces optamos por la media máscara, porque además ellos no solamente hablan y cantan, sino también ejecutan instrumentos, unos incluso instrumentos metálicos. Entonces, lógicamente, lo de la media máscara era cuestión de sentido común. Pero claro, lógicamente, eso también tiene que ver, posiblemente, con la experiencia de los comediantes de la comedia del arte, porque ellos a su vez también trabajaban con medias máscaras. El arlequino, el polichinela, el toto, todos ellos son medias máscaras, porque hablaban. Entonces es lógico que así haya pasado.

—¿Entonces usted trabaja con Yuyachkani, comienza en los inicios y mantiene contacto constante con ellos y trabaja muchas más obras?

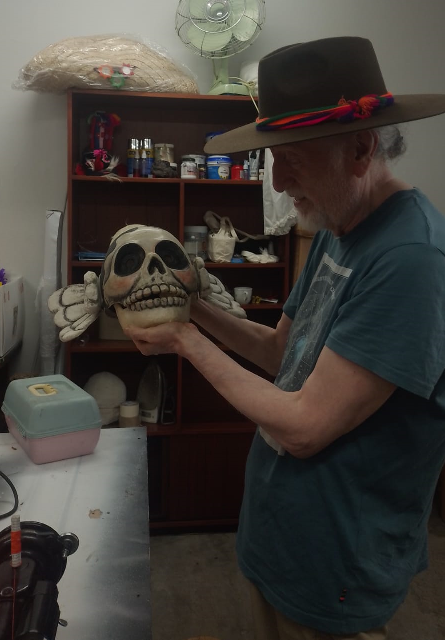

— Lamentablemente no. Y digo “lamentablemente” porque tenemos sensibilidades comunes, intereses comunes y, lamentablemente, yo estaba fuera. Pero aun así vine porque me invitaron a trabajar en la obra “Contra el viento”, por ejemplo, que al inicio se llamaba “Pishtaco”. Esto fue el 88, me parece. Y vine, desde Berlín vine y me quedé seis meses trabajando. Una historia muy, muy interesante también. Y la última cosa que hice para Yuyachkani son máscaras para un espectáculo que se llamaba “El Último Ensayo”, me parece que máscaras de “calacas”, digamos, calaveras, porque querían hacer alguna mención al oficio, y bueno, y con máscaras de calaveras que evidentemente tenían alguna simbología de la precariedad de la vida artística y una serie de cosas.

Allpa Raiku. Foto: Hemispheric Institute

TRABAJOS EN EUROPA

—Entonces, trabaja en tres proyectos con Yuyachkani y el oficio de mascarero usted lo sigue ejerciendo ya en otros proyectos.

— Claro, siempre he hecho cosas, además. Yo he tenido la suerte de tener un pequeño taller en mi casa y siempre he estado un poco haciendo cosas. No he estado mucho en proyectos, lo cual me da mucha pena porque a mí me gustaba mucho trabajar proyectos de teatro de máscaras.

—Pero veo que la producción de las máscaras, según veo en la exposición... O sea, puedo reconocer máscaras de muchos sitios del Perú y quizás de otros países también, las máscaras de los negros, de los diablos de “la diablada”, por allí un “huacón”.

— Claro, mi país está presente en todas maneras, también mi sitio de origen. Yo soy puneño, tal vez no muy precisamente, pero sí, sí, tengo bastantes cosas: tengo chinas diablas, tengo ángeles, el “machu tusuq” y cosas por el estilo.

—Y ahora, usted dijo, “Quiero actuar, me pongo una máscara y actúo”, ¿ha llevado a cabo algunos proyectos así, personales o con algún otro grupo?

— Lo que yo hice es más bien hacer performances con máscaras. Ya que las hacía, bueno, había que ponérselas y darles vida. Y, además, eso de alguna manera paliaba mi nostalgia por la actuación, el performar, como el de actuar.

—¿Y estos proyectos los llevó a cabo, tal vez allá en Berlín o acá en Perú también?

— Sí, en todas partes. Sobre todo, esta señora, “La Catrina”, ha participado 25 años en la versión berlinesa de la fiesta del Día de Muertos.

Catrina. Foto: CTSM

—Y este performance que hacía con las máscaras, ¿los nombres de los proyectos? ¿Nos puede mencionar algunos proyectos que hizo?

— Sí. Lo que pasa es que yo no tengo performances como con título. Ah, no, alguna que otra vez he hecho algo. Me acuerdo... no me acuerdo bien el título que le puse. Era en el Museo Etnológico de Berlín. Hice un performance en medio de una exposición dedicada a las reinas del trópico, dedicado a las actrices que habían dado vida a las rumberas mexicanas, del cine mexicano, que fueron realmente, pues, reinas absolutas de la cinematografía mexicana en algún momento.

Entonces hice ese performance que consistía en que una “dolorosa”, sí, las “dolorosas” también forman parte de mí, son una constante en mi trabajo. Una dolorosa que bajaba de unas escaleras de ese museo, que es muy amplio, y con música de procesión. La dolorosa, y cuando llegaba al espacio central, alguien gritaba “¡A trabajar, a mover el culo!”, y se caía todo el traje de dolorosa y adentro estaba una rumbera. Y en ese momento que decían esa frase empezaba el Mambo n.º 8 de Pérez Prado. Entonces, esta mujer comenzaba a bailar el mambo, y en ese momento paraba ella y escapaba. Y se sentían tres tiros. Entonces alguien echaba... había un lienzo blanco, y echaba pintura roja. Se supone que era porque...

—¿Le habían disparado?

— Sí. Y era porque las rumberas, como eran mujeres que habían comenzado a decidir por sí mismas, por ejemplo, su sexualidad, había que punirlas. Entonces, o te casabas y tenías un final feliz, ya tenías que huir de esa vida licenciosa que era la de mover las caderas, o si no, te mataban también. Porque tenían que punirlas, esa era la idea.

Edmundo Torres. Foto: CTSM

—¿Y el resto de su actividad artística fue como en ese video que vimos del festival Los ríos profundos, en ese tipo de eventos es donde ha tenido más participación, como artista de máscaras y performance?

— Sí, pero también tengo alguna actividad que quisiera también relatar. Es un pasacalle navideño que estaba dedicado al arte popular. Entonces, por ejemplo, San José y la Virgen, porque la idea era hacer lo que en la tradición mexicana se llaman, uno es la “pastorela” y otro son las “posadas”. Eran San José y la Virgen interpretados como si fueran personajes de Hilario Mendívil, de cuellos larguísimos.

Y la verdad es que es una cosa que yo amo muchísimo, y lo hicimos en Berlín, otra vez en el Museo Etnológico. Eso fue el 2003. Y en la segunda parte venía lo que se llama “la pastorela”, que son los oficios del diablo, que no quiere que un grupo de pastores vaya a llevarle regalitos o adorar al mesías. Entonces, el diablo hace todo lo posible.

Y esta vez conté con una maravillosa actriz cubana, que a la fecha es gran colaboradora mía, y ella es muy buena. Entonces ella hacía el diablo, ella hacía ese personaje que quería impedir, y les ofrecía, y decía dinero, les ofrecía eso... y al final les ofrece el amor, el amor carnal. Y salía una diablita a bailar el “Toro mata”. Era divertido. Pero en ese momento sale el ángel bailando, el ángel con su espada de fuego, y el diablo sale corriendo. Y era muy divertido.

La obscenidad también es una parte del teatro popular. Yo diría que bastante saludable, porque decir lisuras, hacer mención de cosas de las que no se hace mención, es un símbolo también de apertura, en todo caso. El diablo, cuando miraba al ángel, se supone que se cagaba del susto. Y ella era buenísima, realmente, veías que se había hecho la caca del susto, era muy buena ella. Y bueno, eso fue “Kuyay Chaska”, que quiere decir “Estrella de Amor”.

ACERCA DE “LAS MANOS QUE DANZAN”

Turcos y Tantawawa. Foto: CTSM

—Y bueno, ahora hablemos de la exposición que se está llevando a cabo. Está más que nada centrada en las máscaras, en su oficio de artista de máscaras. ¿Desde qué año hasta qué año son las máscaras? ¿Usted trabajó con Miguel Rubio? ¿Cómo decidieron qué máscaras poner? En general, ¿podría hablarnos de la exposición?

— En realidad, Miguel quiso hacerme una especie de regalo por mi ochenta cumpleaños, y creo que iba a ser una sorpresa. Pero posteriormente yo me enteré. Entonces, bueno, dije “sí, hagámoslo”, y es así que esto origina que se haya concretado la muestra.

—No me imagino que está toda la producción que usted ha hecho, sino que es una selección.

— Bueno, es parte de una exposición que yo hice. La colección viene de una exposición que yo hice con el título de “Cusi Cusun”, que yo realicé en el año 2008, 2009, no me acuerdo bien, en una pequeña población muy especial, en España. ¿Cómo se llama esta población?... ahorita se me va, a mí me pasa eso... “Arenas de San Pedro” se llama el sitio. Es una exposición muy bonita que se llamaba “Cusicusun”, que quiere decir algo así como “alegrémonos”. Y esa colección ha sido la base para esta exposición.

—Entonces, a la par de mostrar su trabajo desde los orígenes, que usted inicia su trabajo como artista de máscaras, haciendo énfasis en las máscaras que son alegres... O tal vez estoy errando allí. ¿El concepto de esta exposición es, a la par de mostrar su trabajo?, ¿Una temática festiva o tiene una temática religiosa?

— Yo siempre he pensado en la fiesta como un elemento fundamental del arte, que da dignidad. Y como digo, en mi región es muy fuerte eso. Mira, acá también en la metrópolis siempre hay, veo que ahora hay, por ejemplo, pasacalles dominicales. Es decir, Lima es una especie de crisol de la cultura de todo el Perú y eso me parece interesante.

— También hay una parte en la exposición sobre el vestuario. ¿Entonces usted también hace la confección del vestuario?

— Lamentablemente no sé coser, pero a veces se tenía que coser. Pero digamos, más bien plantean un poco cómo vestir a los personajes. Es algo que siempre me gustó mucho.

Taller de Edmundo Torres. Foto: CTSM

PALABRAS FINALES

— Y bueno, muchas gracias más bien por su tiempo, Edmundo, y solo invitar a nuestros seguidores para que puedan venir a ver la exposición.

— La exposición está hasta el 6 de julio, de 10 de la mañana hasta 22:00 horas, a las 9 de la noche. Y, además, creo que es todos los días, no hay pausas. Es de lunes a domingo.

— Entonces, invitar a nuestros seguidores a que puedan visitar la exposición y disfrutar de la obra de Edmundo Torres, mascarero y actor.

Comentarios

Publicar un comentario